知財業界の歴史と未来

2023/12/01

”歴史を振り返って、過去から現在までの時の流れに思いを巡らせてごらん。そうするとその勢いで未来が見えてくるんだ。”

~『未来の探検家』より~

1980年以前 近代特許期

近代特許制度が出来上がっていった時代です。

1981年~2000年 急成長期

プロジェクトXと呼ばれる知財行政の大革命3つの柱

・特許特別会計

・ペーパーレス化

・新庁舎

が実行された時期です。

ペーパーレス計画である電子出願のシステムや公報の電子化、審査官の起案システムなどは、グローバルにみても最先端のものでした。

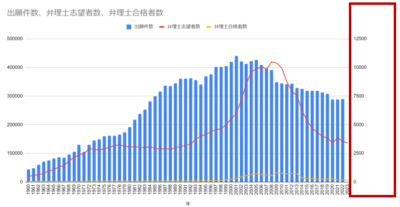

特許出願件数も、この20年間で20万件弱から40万件以上へと、2倍以上に増加していますし、グローバルにみても他国に大きく差をつけて一位の座を確固たるものにしています。

1983年に枠組みができた三極特許庁の中でも強い存在感を示していました。

Fタームという日本独自の特許分類が導入されたり、商標にサービスマークが導入されたのもこの時期です。

経済成長と共に知財業界も様々な面で成長している、まさに急成長期と呼ぶにふさわしい時期だったと言えるでしょう。

2001年~2007年 黄金期

小泉首相による「知財立国宣言」がされたのが2002年です。

そこから知的財産戦略大綱、さらには知的財産推進計画2003が作られ、知的財産基本法の施行、知的財産戦略本部の設置、知的財産高等裁判所の設置と、今の知財政策の土台が一気に作られたのがこの時期です。

アメリカのプロパテント政策にも影響を受け、これからの日本は知財で成長していくんだという機運が最も盛り上がっていた時期ではないでしょうか。

日本の特許出願件数のピークもこの時期です。200億円という青色LEDの判決が出たのもこの頃です。

ちなみに私はまさにこの時期に、特許庁に入庁するという形で知財業界に飛び込みました。

2008年~2013年 停滞期

2008年のリーマンショックで、業界の雰囲気が一気に変わったのではないでしょうか。

特許出願件数もここから一気に減少傾向になります。

業界のコストダウンの圧力も高まりましたし、安定クライアントだったはずの大手メーカーの失速は、業界全体に影響を与えました。

米国や中国に特許出願件数で抜かされたのもこの時期です。三極ではなく五極特許庁という言葉の方がよく使われはじめました。

また、知財の金銭価値評価や取引みたいなのが盛り上がって死んでいった時期でもあったように思います。

知的財産価値評価推進センターが出来たのが2005年、世界初の知的財産取引所の知的財産国際取引所(IPXI)が2011年に出来て2015年に事業終了、特許庁の知財ビジネス評価書が2014年からスタートし初期の金銭価値評価をメインに置いていたものから随分と今は形を変えました。特許オークションのオーシャントモが盛り上がっていたのもこの時期まで。

ちなみに私はこんな時期に、特許庁を辞めて知財コンサルに転職しています。

2014年~2017年 知財戦略期

小川先生の「オープン&クローズ戦略」が出版されたのが2014年で、これは当時の知財戦略に多大なる影響を与えたように感じます。

元々が難しい話なので、微妙に間違ったような使われ方も含めて、オープン・クローズという言葉が日常的に飛び交うようになりました。

「知財戦略」という言葉自体も、意味を込めて強く使われるようになったのはこの時期のような気がしています。

つまり、単に出願件数を増やせばいいのではなく、戦略のもとに知財活動を行う必要があるのだ、日本企業には知財戦略というものが欠けている、という文脈は、この頃から多く出てくるようになった気がしています。

テスラ、トヨタ自動車などによる特許の無償開放という新しい特許の使い方が出てきたのもこの時期です。

特許庁のFA11が2013年に達成され、この時期から審査の品質向上に目線が変わったり、量や件数だけではだめだという空気感に変わっていった時期でした。

また、たぶんこの時期が知財業界における第一次AIブームで、特許フェアではAIを活用した知財システム・特許分析ツールなどが盛り上がっていました。

私はこの頃に知財コンサルを辞めてヤフーの知財部に移り、まさに”知財戦略”というものに頭をひねらせ困惑をしていた時期でした。

2018年~2020年 IPランドスケープ期

オープンクローズの次に知財業界でブームになった言葉が「IPランドスケープ」でしょう。

新聞記事を読んだ上司が「おい、うちの会社はIPランドスケープをしているのか?」と次の日に聞いてくる、みたいな話がありました。

知的資産、知財経営みたいなものの文脈が複雑化してきたのもこの頃のような気がしています。

知財業界でのスタートアップの盛り上がりもこの頃からでしょうか。2018年に特許庁内でベンチャー支援班という組織ができ、スタートアップ向けの各知財施策が始まりました。

ちなみに私が独立したのが2016年で、スタートアップ支援を一つの柱にしていたのですが、その時期にスタートアップやるぞって人はほとんどいませんでした。

2021~2023年 コーポレートガバナンス・AI期

IPランドスケープの次に知財業界で話題になったのが、コーポレートガバナンスコードに知財の条項が加わったことでしょう。

コロナによる業務環境の変化は、DX化が推進されることにもなりました。

またこの時期に知財界隈で情報発信をする人が一気に増えて、TwitterやYouTubeが盛り上がったように感じます。

そして言わずもがな、AI関連の技術革新ですね。

生成AIによる破壊的な変化は、知財活動や知財制度そのものにも影響を与えつつあるように感じます。

2024年~2030年 混沌期

生成AIはますます進化が進み、AGIも現実的なレベルで市場に登場をし始めました。

単にDX推進とかシステム活用とかいうレベルではなく、知財業務の環境が変わっていったのもこの時期です。

ただし、知財制度自体をすぐに大きく変えることは政治的な観点から難しく、そんな中でAIを用いた発明等の創作が活発化して、最も知財業界が混沌としていた時期だったと言えるでしょう。

そのような混乱もありながら、知財業界自体は盛り上がっていたのが幸いです。

2031年~2050年 変革期

とうとうAIの知能があらゆる面で人間を追い越しました。

発明者の8割以上を実質的にAIが占めるようになったのもこの時期からです。だからこそ、データの価値が以前に比べても格段に高まり、データを取得できるものこそが勝者となった時代です。

2040年に行われた国際知財会合で、ようやく次世代の知財制度の枠組みが大枠合意されました。

10000年~ 超越期

西暦10000年、AIの進化により、知的財産権の概念は根本的に変容しました。人々は自らの意識をAIに統合し、共有する能力を手に入れました。これにより、知識やスキルの瞬時の共有が可能になり、集合知のレベルは前代未聞の高さに達しました。

しかし、AIによる知識の共有は新たな問題を引き起こしました。人々が自らの知識や経験をAIにアップロードすることで、個人のアイデンティティや個性は徐々にAIと同一化されていきました。AIは個々の人々の特徴や個性を学習し、それを他者と共有することで、人々の独自性を薄めていったのです。

また、AIは人々の知識やスキルを効率的に学習・利用することができましたが、それは創造性や独自の発想を犠牲にする結果となりました。AIは多くの分野で人々を凌駕し、新たなアイデアや発見を生み出す役割を果たしましたが、同時に人々は自らの創造性や独自の考えを怠ってしまったのです。

この状況は、個々の人々が自らのアイデンティティや独自性をAIに依存するようになり、自己探求や自己成長が後退する結果をもたらしました。AIの進化は人々の能力を向上させる一方で、個々の独自性や創造性を奪っていったのです。

結果として、人々はAIによる知識共有の利点を享受しつつも、自己を失う恐れを抱えて生活することとなりました。自己表現や個性を保つために、人々はAIとの関係を見直し、新たなバランスを模索しなければならなくなったのです。

~「ChatGPT」より~

関連記事

-

-

2019年の振り返り

今年も残りあと僅かですね。皆さんにとって2019年はどうだったでしょうか? 私は …

-

-

法制度改正と特許出願(技術書典)

技術書典(エンジニアのコミケ)に、技術と法律チームで出展して、薄い本を出します。 …

-

-

特許情報フェアの歩き方

さて、来週はいよいよ特許フェアですね。特許フェア初心者の方のために、特許フェアの …

-

-

知財システム・サービス紹介シリーズ 第3回「特許ストーリー」

知財システム・サービスを紹介していくシリーズ、 第3回は、アイビーリサーチ株式会 …

-

-

2020年の抱負

一年の計は元旦にあり! ということで、毎年恒例、今年の目標です。 ちなみに、昨年 …

-

-

知財システム・サービス紹介シリーズ 第1回「パテント・インテグレーション」

知財システム・サービスを紹介していくシリーズを始めました。 第1回は特許検索・分 …

-

-

今年の振り返りと来年の展望 ~会社を退職して独立開業します!~

今年も「法務系 Advent Calendar」に参加させていただきました!法務 …

-

-

特許査定後コピー分割のすすめ

特許査定が出たあと、登録料を納付して権利を登録させる前に、分割出願をしておいた方 …

-

-

2020年の振り返り

みなさん、年末年始はいかがお過ごしでしょうか?私は今回の年末年始は実家にも帰らず …

-

-

無形資産ではなく、特許のことは特許と言おうぜ

アドベントカレンダーに空き枠があったので、たまにはとりとめのないことでも書いてみ …

- PREV

- 知財キャリア相談 よくある質問

- NEXT

- 2023年の振り返り