瀧田証×IPFbiz ~公認会計士と弁理士~

2015/02/22

対談シリーズ第5回は、公認会計士で弁理士の瀧田証さんとの対談です。

公認会計士と弁理士の両方を登録されているのは、日本で瀧田さん一人だけ(多分)。

監査法人と特許事務所の両方を経験してきた非常に珍しいキャリアを持つ瀧田さんに、知財と会計について、公認会計士と弁理士についてなど、お話を伺いました。

公認会計士⇒弁理士

安高:瀧田さんは最初に公認会計士になって、その後に弁理士資格を取ったんですよね。私と逆のパターンです。まずはこれまでのキャリアについて教えてください。

瀧田:大学では経済学部で、大学2年くらいからTACで公認会計士の勉強を始めたんですが、在学中はあんまりやる気がなくて、卒業してから本気を出して、1年くらい勉強して合格しました。合格年度は2006年ですね。

安高:2006年だと、まだ合格率が上がる前の頃ですよね?

瀧田:そうですね、私が合格したのがちょうど試験制度が変わった初年度で、その次の年からいきなり合格率が上がって合格者の数も増えましたね。

安高:ですよね。それから大分落ち着いて、私が合格した2013年はまた合格率も下がってきてます。

卒業後に公認会計士に受かって、それから監査法人ですか?

瀧田:ええ、大手の監査法人に2006年12月に入って、それで辞めたのが2013年の7月なので、7年くらい勤めていたことになりますね。

安高:7年間、通常の監査業務ですか?

瀧田:インチャージとして通常の監査業務を長くやっていて、最後の頃は財務デューデリなんかもやったので、業務の幅はそれなりに広がりましたけどね。

安高:それで、監査法人で働きながら、弁理士試験の勉強を始めたんですよね?一体どういうきっかけがあったんですか?

瀧田:同じマンションに住んでいた友人がいたんですけどね。彼が弁理士試験の勉強をしていて。で、一緒に勉強しない?って言われたんで、じゃあやろうかなと。

安高:だいぶ軽いノリですね(笑) 知財分野の興味はあったんですか?

瀧田:そうですね、無形資産は会計の中でも出てくるんで、興味はあったんですけどね。まあ、監査法人に入ると、次の目標がなくなるから。

弁理士試験勉強

安高:ああ、それはあるかもしれませんね。えっと、弁理士試験の勉強を始めたのはいつ頃からですか?

瀧田:2008年ごろからですね。短答と論文の必須科目に合格したときは、ちょうど会計士の修了考査のころで、その頃は修了考査の勉強と弁理士試験の勉強の両方をやってましたね。

で、しばらく勉強して、2011年に全て合格しました。2年目で短答と論文の必須科目までは合格したんですが、選択で落ちちゃって。

安高:選択科目は何を?

瀧田:著作権ですね。最初は選択科目の仕組みをよく分かってなくって、民法の勉強も無駄にやったりしてましたね。周りに選択科目を受ける勉強仲間とかもいなかったら、2科目必要だと勘違いしてて(笑

安高:勉強仲間は重要ですね。どうやって勉強してたんですか?

瀧田:弁理士はLECを使いましたね。自分で勉強する時間がなかったから、とにかくお金があるだけ講義をたくさん取って、Webで聴いていました。

安高:基本は通信だったんですね。

瀧田:最初のころは通学しようとも思ったんですが、どうしても通学の時間は取れないし。Webだと倍速で聴けるから助かるんですよね。

安高:働きながらだと通学は厳しいですよね。でも私の場合は、DVD見てても集中できなくって、頑張って通学してましたよ。平日の夕方18時過ぎくらいからLECに行って、で、講義が終わったら22時半くらいに会社に戻ってまた仕事して、みたいな。

瀧田:監査法人だとチームで仕事することがほとんどで、一人だけ先に帰るというのが難しいんですよ。会計士の補修所もあったし。

監査法人を退職して

安高:確かにそうですね。勉強しているときは、弁理士資格を取ったら今後どうしようとか考えはあったんですか?

瀧田:あんまり考えてなかったですね。まあ、価値評価くらいは出来るだろうってくらい。

安高:価値評価は古くからずっと言われてますもんね。この辺の話は後で詳しく聞くとして、弁理士資格を取った後は、すぐに特許事務所に転職したんですか?

瀧田:いや、半年くらいはぷらぷらしてましたよ(笑

監査法人を辞めたのが2013年の7月なんで、弁理士試験に合格して2年くらい経ってるし、それが直接のきっかけってわけじゃないんですが。他の仕事をしてみたいと思って、色々考えた結果、とりあえず辞めようと。

安高:とりあえず辞めちゃったんですね(笑

辞めてから何をしてたんですか?

瀧田:一応独立ってことで、先輩から仕事をもらったりして、税務とか会計コンサルとかですね。

安高:いきなり辞めちゃって、ちゃんと稼げてたんですか?

瀧田:いやー、生活費を切り崩してましたよ。それで色々と考えてて、1回くらいは特許事務所に入って経験を積んでもいいかなと思って、2014年3月に特許事務所に入りました。

安高:特許事務所はいくつか探していたんですか?

瀧田:そうですね、いくつか応募したんですが、あんまり芳しくなくって。

安高:まあ普通の特許事務所に入るには、ちょっとオーバースペックというか、キャリアがずれてる感じはしますよね。知財分野だとまた1年生からやり直しですもんね。

瀧田:そうなんですよね。元の給料から比べるとこんなに下がっちゃうけど大丈夫なの?みたいな感じで向こうが遠慮しちゃったりしましたね。

安高:それでも今の特許事務所に入って、やっぱり給料は大分下がったんですか?

瀧田:6割くらいになりましたよ。また1からやり直しですね。監査法人に入った新人の時よりも安い給料で。

特許事務所での業務

安高:特許事務所ではどんな業務をしていたんですか?

瀧田:知財デューデリとか、契約書のチェックとか、知財価値評価とかですね。

安高:知財DDは前の経験が活かせますよね。価値評価はどんな場面のものが多かったですか?

瀧田:色々ありましたが、譲渡の場面とかですかね。M&Aでの評価はあんまりなかったですね。価値評価の一番大きい案件がM&Aなんで、それが取れないのはしんどいですよね。

安高:M&A案件だと、企業全体の価値評価になりますからね。もちろんその中に知財も含まれるけど、知財だけ切り離した評価というよりは、企業全体の価値を知財に割り振るPPAですもんね。そこは何か適当にやっちゃってるイメージがあります。

瀧田:特許事務所の出番は少ないですね。後は裁判所案件の価値評価なんかもありましたね。

安高:なるほど。会計の専門知識も活かせて、わりと面白そうな仕事に聞こえますけどね。

瀧田:面白いっちゃ面白いんですけどね。でも実はちょうど1月末で特許事務所は辞めて、また別の監査法人に2月から転職します。

安高:転職おめでとうございます。転職の理由は、やっぱり待遇面ですか?

瀧田:まあそれは大きいですね。会計分野と比べると、知財分野の市場規模は小さいというか、お金が取れる所がなかなかないですね。

安高:それはあると思いますよ。企業の中でも知財部門はあんまり自由に使える予算を持ってないですからね。会計分野のクライアントは経営企画とか財務とかでしょ?1つの案件の単価が全然違いますよね。

瀧田:そうですね。特許事務所でも、事業部門に働きかけてそっちから知財の仕事を取ろうとしてましたね。

安高:筋はいいと思うけど、知財部を無視して知財の仕事をするのもね。まあなんにせよ、知財業界は儲かりにくいってのはあるかもしれませんね。

瀧田:ええ、いったん監査法人に戻って、通常の監査業務をしようと思います。会計の仕事を忘れないようにね。

今後の予定

安高:いったんは監査法人で通常の監査業務に戻って、その後のビジョンはあるんですか?

瀧田:うーん、やっぱり紆余曲折あって考えた結果、私の根本は会計にあると思うんですよ。知財の専門知識と経験は積んだけど、そっちはあくまでもサブであって。

特許事務所で知財を主とした仕事をしようとしたけど、実力的に足りない部分もあって、ちょっとこれは勘違いだったかなと。

安高:なるほどね。ちょうど私と逆ですよね。私も一応は知財と会計、両方の専門性があるけど、私の主はあくまでも知財です。

瀧田:そうそう。だから私はあくまでも会計のほうを入口として、従として、知財の相談も乗れますよとか、知財の話も分かりますよ、ってスタンスですね。

具体的にどういう方向に進むのかっていうのはまだ考えているところですけど、FAS系で知財コンサルをする部門に行くのもありだし、ライセンスの監査なんかも面白いかなと。

安高:ああ、ライセンスの監査だと知財も結構絡んできますね。

瀧田:ええ、そこでは契約書を見る能力もいるから、特許事務所でやってたことも無駄にはならないし。

安高:知財が絡んでくるライセンス監査となると、基本的には企業の節税スキームみたいな話ですか?これから益々規制が厳しくなりそうですよね?

瀧田:そうですね。移転価格税制で、カントリー・バイ・カントリーレポートの提出が義務付けられる予定で、関係会社間でライセンス料をどこからどこに払うのかというのが簡単に分かるようになるので、指摘も厳しくなるのではないかと言われています。

安高:節税スキームへの締め付けは厳しくなりそうですけど、その影響で専門家の仕事は増えるんじゃないですか?

瀧田:そうですね。その辺は税理士法人で移転価格税制を扱っている国際部門の仕事ですよね。会計ファームも縦割りなので。

将来ビジョン 独立

安高:なるほどね。今後のことは色々考えているとして、将来的にはどうしたいとかありますか?

瀧田:将来的にはやっぱり独立したいとは思ってますね。具体的に何をするのかはわかりませんが、独立するなら自分で一つ食い扶持を見つけないといけない。会計コンサルか税務か。それと合わせて価値評価なんかも出来たらいいなと思いますね。

安高:弁理士としての出願業務はしない?

瀧田:それはちょっと無理かな。商標を少しくらいなら有りかもしれませんが。あくまで会計のほう中心ですね。

安高:なるほどね。仮に私が独立するなら、逆に知財のほうを中心としながら、価値評価なんかが出来たらいいな、税務も一部できるかなって感じです。被ってるいけど、主従はちょうど逆ですよね。

瀧田:そっち(知財中心)のほうがいいような気はしますね。会計は分野が幅広いから、知財の仕事を中心としながら、会計系の仕事を一部持ってくることが出来るけど、逆は難しそう。

安高:確かに、出願だけなら他の事務所使っちゃいそうですね。だから、スタートアップとかベンチャーとか、全部任せてもらえる所をターゲットにしたいですよね。

瀧田:私もベンチャー支援は興味があって、勉強会に出たりしています。まだまだ盛り上がると思いますよ。

安高:よくあるベンチャー支援だと、VCと合わせた経営コンサルのようなイメージですけど、税務・知財みたいなバックエンドをフルサポートできる体制だと、入り込む余地はありそうな気はします。

瀧田:この辺は人脈を作っていきたいですね。

弁理士と会計士の比較

安高:話はがらっと変わりますが、弁理士と会計士の両方を知ってる身として、弁理士と会計士の違いって何か感じますか?

瀧田:まず年齢層が違いますよね。会計業界は若い人がどんどん入ってくるんですが、知財業界は若い人がいない感じがします。

安高:年齢の違いはありますよね。弁理士会と公認会士協会の連携委員会があって、私は弁理士会から、瀧田さんは会計士協会からそれぞれ出てるんですが、なんとなくそこでは会計士側のほうが引っ張っていってるイメージがありますよね。

瀧田:会計士協会の方がお金があるんじゃないですか?(笑

安高:会費は弁理士会のほうが高かった気がするけどな。

瀧田:あとは会計士側は、監査法人の大手は本当に大手で、そこに人が固まってますよね。特許事務所は大手といってもそんなに独占的な大手ではない。

安高:まあ、町の特許事務所はあっても、町の監査事務所とかあり得ないですもんね。

じゃあ聞き方を少し変えて、学生さんから、弁理士と公認会計士のどちらかの資格を勉強しようと思ってるんですが、どちらがいいですか?と聞かれたとしたら。

瀧田:文系なら絶対会計士ですね。理系ならどっちでも有りかな。理系の会計士って重宝されるんですよね。バリュエーションでも、技術的な内容が分かるって重要で。転職でも有利ですよ。

安高:なるほどね。逆に文系の弁理士が重宝されるかっていうと、そんなことはないですからね。

じゃあ、理系の学生に絞って考えると、どっちがおススメですか?

瀧田:うーん、新卒でどちらか目指すなら会計士かな。会計の業界って、若くないと入るのが厳しいですよね。途中から入るとどうしてもハンディキャップになってします。弁理士は元々受かる年齢層も高いし、途中からでもできますもんね。

安高:なるほど、じゃあ弁理士と会計士、どっちが儲かりますか?

瀧田:それは会計士でしょ、間違いなく。

安高:まあそうですよね。じゃあ試験の話にしますね。弁理士と会計士だとどっちの試験が難しいですか?

瀧田:私は会計士のほうが苦労しましたけどね。でもこういう大きい資格試験が初めてだったってこともあるし。弁理士の時は試験のコツを掴んでいたこともあって、そんなに大変じゃなかったのかもしれない。

科目数から言ったら弁理士の方が少ないけど、まあどっちも同じくらいじゃないですか?

安高:そっか、私も会計士の勉強の方がしんどかったですね。弁理士試験は、来年受けろと言われたらあまり勉強しなくても今でも受かる自信があるんですけど、公認会計士試験はもう一回受けろと言われたら、短答から受かる自信があんまり無いですよ。

瀧田:会計士は働きながら合格するのは相当難しいでしょうね。凄いと思いますよ。あとは補修所も辛いですよね。

安高:補修所はめっちゃ辛かったですね。というか面倒だった。会計士って、一番合格した後に面倒な資格じゃないですか?

弁理士と会計士の連携

安高:また話を変えます。先ほども、弁理士会と公認会計士協会の連携委員会の話をしましたけど、弁理士と会計士が連携して出来ることとか、両方の専門性がある人にできる仕事って、どんなものがあるんでしょうね?

瀧田:士業の連携は面白いと思いますけどね。この話自体はかなり昔からあるんですよね。昔は会計士の中に知財専門の部会があって、今は無いんですけどね。

2003年ごろに、知財の1回目の盛り上がりがあったじゃないですか。日本政策投資銀行での知財投資なんかが盛り上がってたころ。

安高:ありましたね。その頃が最初に知財投資とか価値評価とかが盛り上がった頃ですよね。

瀧田:ええ、でも結局、監査法人がやる仕事としては儲からないってことで盛り下がっちゃいましたけどね。きっと業務としてペイしないんですよね。

でもやっぱり、連携して出来ることと言えば、価値評価の部分が大きいと思いますよ。少なくとも、知財の中身を知らない人がやるよりは、ずっとましなものが出来る。

知財価値評価 証券化 知財融資

安高:今後は知財の価値評価って、盛り上がっていくんでしょうかね?

瀧田:うーん、あんまり大幅に盛り上がることはないんじゃないですか。市場で知財を買ったり売ったりということが増えていけば、それに応じて必要になるでしょうけど。そんなに大きな市場となるのは難しそうですよね。

安高:今、連携委員会の瀧田さんのグループは、知財の証券化を検討しているんですよね。証券化はどうですか?

瀧田:正直難しいかな。証券化についても昔にスキームが提案されたけど、やっぱりペイしないみたいで。薬とか、特許と製品のつながりが明確なものだったら、あり得ますけどね。あとはエンタメ系かな。

安高:エンタメ系の証券化か。映画製作の際の証券化による融資みたいな?それってもはや知財の証券化というか、エンタメビジネスへの投資ですよね(笑

瀧田:著作権は一部絡みますけど、あんまり知財の価値評価って感じではないですね。

結局知財の価値評価と言っても、企業価値評価や事業評価の一部でしかないんですよね。もしやるなら、企業価値評価全体として案件を受けられるようにならないといけない。

で、それってやっぱり大手の監査法人の仕事なんで、そう考えたら一度監査法人に戻って考え直したほうがいいのかなと。

安高:知財の価値評価で本当に仕事をするなら、企業価値評価全体として受けられるようにするか、あるいは知財のプロアクティブ的な動きとして売買の仲介とセットにするか、って感じかなと思います。

でもなんか、知財の価値評価って、どうしても騙してる感が拭えないんですよね。

瀧田:ちょっといじれば数字はいくらでも変わりますからね。企業価値評価もそうところありますよ。

安高:もちろんそれもあるんですけど、企業価値評価は少なくとも将来のキャッシュフローに基づいて計算できてるじゃないですか。知財って将来のキャッシュフローを生んでいるのかなって。

瀧田:確かに、特許だけ切り出して考えるのは難しいですよね。これも薬とかなら分かるけど。

安高:ええ、複雑に技術と知財が絡んでいて、ライセンス実績もない場合に、知財がどれだけ事業に貢献して、将来キャッシュを生んでいるのか、それが見えないまま価値評価をするのって、どうしても腹に落ちない部分があります。

瀧田:そういう意味では、免除ロイヤリティ法が一番ましかなと思いますけどね。一応の理屈は分かるし。

安高:確かに理屈はそうですけどね、それも特許を持っていない場合にそのロイヤリティ支払いって本当に発生するの?って。

価値評価の理論自体は、かなり前からあまり変わってないんですかね。

瀧田:それもあるんでしょうけど、最近は知財価値評価の本もなくなってて、古い本も絶版になっちゃってますよね。

移転価格税制

安高:最後に、知財と会計がらみで最近気になってるトピックスはありますか?

瀧田:さっきも話にでましたが、移転価格税制ですかね。まあこれを仕事として出来るかというと、知財の専門家とか弁理士として何かするのは相当難しいんでしょうけど。

カントリー・バイ・カントリーレポートによって税務面の突っ込みも厳しくなると、知財分野では税理士法人だけで対応できなくなる部分があって、弁理士に聞く部分が出てくるかもしれないですよね。

安高:確かに、その周りの市場としては大きいんでしょうけどね。ちょっと専門的すぎて、この辺で何かやろうって気にはなかなかならないな。

企業にとっても、節税スキームは厳しくなるんでしょうけど、また何かしら次の穴を見つけてなんとかするんでしょうね。

瀧田:海外企業は積極的にタックスプランニングをしているから、多少税金の負担率が上がってもいいけど、実は一番困るのは、現状であまりタックスプランニングをしていない日本企業なんじゃないかと思いますよ。この辺はしっかり考えていかないといけない。

安高:なるほどね。色々と面白いお話ありがとうございました。独立するときには声をかけてください(笑)

非常に貴重な、弁理士、兼、公認会計士の瀧田さんでした。

知財と会計・税務の絡み、弁理士と公認会計士の連携は、まだまだ面白い所が残っていると思います。

関連記事

-

-

独立開業してからの3か月を振り返って

今年の頭に特許会計事務所を独立開業してから、3か月が経過しました。無事に(?)、 …

-

-

弁理士ゆうすけ×IPFbiz ~弁理士とブログと監査役~

対談シリーズ第6回目は、弁理士で監査役でブロガーのゆうすけさんです。 弁理士であ …

-

-

資格スクエア鬼頭政人×IPFbiz ~ベンチャー起業、勉強のコツ~

対談シリーズ第17回目は、資格スクエアを運営している株式会社サイトビジット代表の …

-

-

弁理士会 ベンチャー支援部会

弁理士会の関東会に「中小企業・ベンチャー支援委員会」というのがあるのですが、その …

-

-

特許を書く仕事はカッコイイということ

弁理士の典型的な業務が、特許の出願代理を行うこと、すなわち特許を書くことです。 …

-

-

LEC弁理士講師 納冨美和 ×IPFbiz ~弁理士試験 合格の秘訣~

今年から企画している対談シリーズ「○○×IPFbiz」ですが、 第1回の企業法務 …

-

-

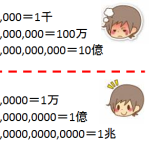

大きい数字を読むコツ ~3桁区切りは日本語に馴染まない~

さて、いきなり問題です。 「100,000,000円」下から一、十、百と数えずに …

-

-

公認会計士試験合格体験記 社会人が働きながら合格するために

お世話になったLECさんに、合格体験記を提出しました。(1万円もらえますw)同じ …

-

-

今年の目標 2017年 、そして開業一周年

あけましておめでとうございます。今年も皆さまにとって良い年になりますように。さて …

-

-

特許業務法人のメリット・デメリット

ブログを休憩していた間、様々な変化がありましたが、一番大きいのは、特許事務所を法 …

Comment

知財と会計の本質がわかったような気がします。

私は、知財が投資の対象(証券化)になり、国内の研究がリーマンのように崩壊しないかそれを危惧していましたが、杞憂だったようですね!

しかし、各大学はTLOで大学の研究成果を特許に結び付けて、外貨を獲得しようとしています。

まぁ~、私が心配しても…。

大変貴重なお話ありがとうございました。

薬也さん

コメントありがとうございます。

研究成果をキャッシュに変える部分には、会計・金融手法が寄与できる可能性があるし、それは有益な事だと思っています。

でもそれが、リーマンのような行き過ぎた形にならないようにすることは、

そこまで行くのは当分先でしょうけど、注意しないといけないですね。